La Rédaction

Démocratie Participative

08 avril 2025

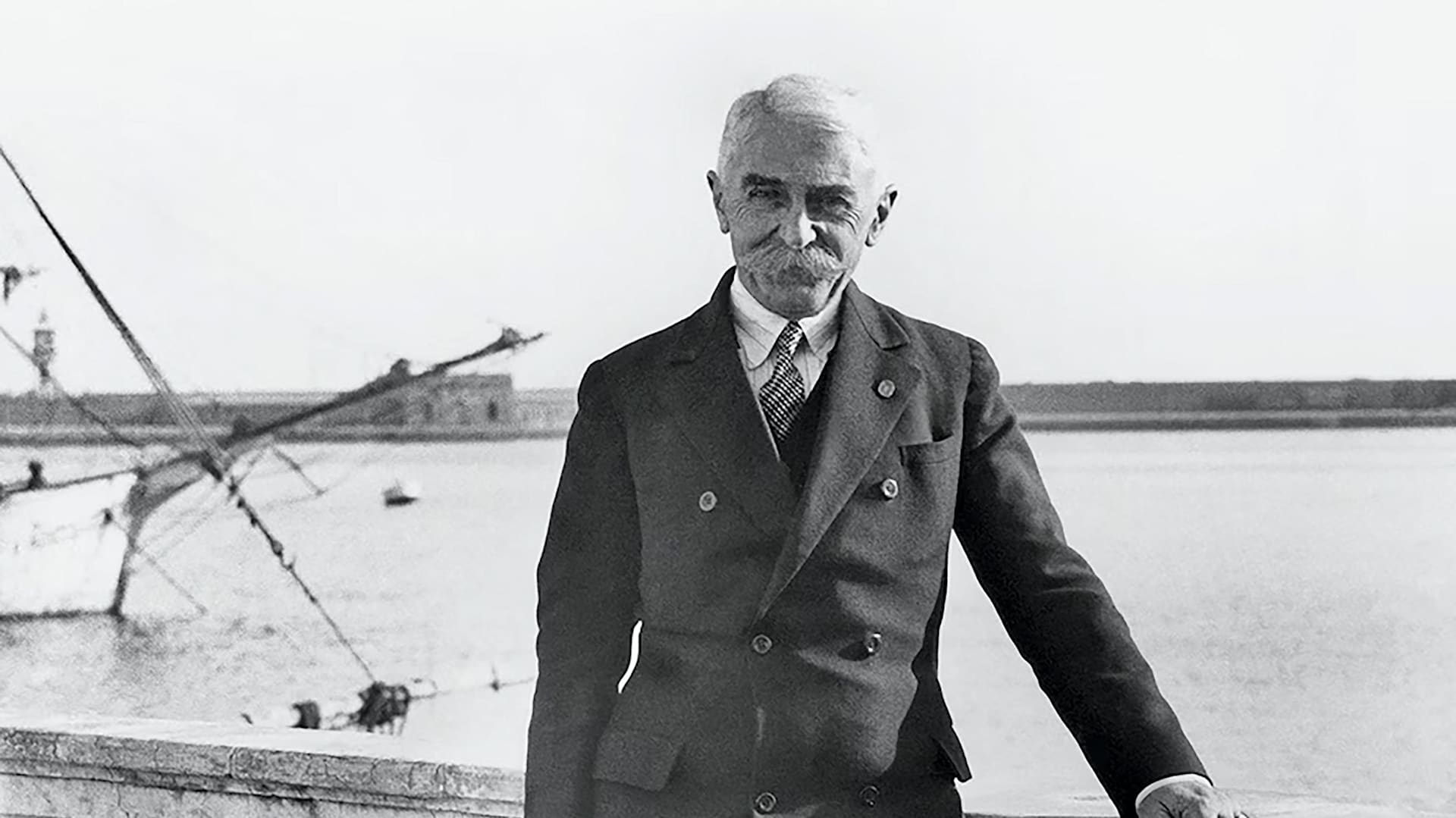

Pierre de Coubertin

Pierre de Courbertin tenta de redresser l’esprit européen à travers le sport moderne et la restauration d’une forme contemporaine des Jeux Olympiques de la Grèce antique.

En 1912, il prit conscience de la menace féministe, et écrivit à ce sujet un article dans la Revue olympique (n°79):

La question des femmes aux Jeux olympiques revient périodiquement sur le tapis. Elle mérite d’être examinée avec soin, car elle touche à l’essence même de l’œuvre olympique. On sait que, dans l’antiquité, les femmes n’étaient pas admises à concourir à Olympie ; elles n’y assistaient même pas en spectatrices, sauf exception pour les prêtresses de Déméter. Cette exclusion n’était pas un accident ; elle procédait d’une conception fondamentale de l’athlétisme grec, qui était une célébration de la force virile et de l’effort mâle dans un cadre religieux et social bien défini.

Aujourd’hui, les mœurs ont changé, et l’on ne saurait songer à interdire aux femmes l’accès des stades en tant que spectatrices. Leur présence y ajoute même un élément de grâce et de charme qui ne messied pas à la solennité des compétitions. Mais de là à les faire concourir elles-mêmes, il y a un abîme. Que l’on nous permette de le dire avec franchise : une petite Olympiade femelle à côté de la grande Olympiade mâle, où serait l’intérêt ? Qui donc y trouverait plaisir ou profit ? Les exercices physiques sont utiles à la femme, personne ne le conteste ; ils développent sa santé, affermissent son équilibre nerveux, préparent son rôle de mère. Mais l’athlétisme de compétition, avec ses excès, ses violences, ses records à battre, est une chose essentiellement masculine. Le transporter dans le domaine féminin serait le dénaturer.

On objectera peut-être que certaines femmes ont déjà pris part à des compétitions olympiques. Cela est exact. À Londres, en 1908, quelques-unes ont paru dans des exhibitions de patinage ou de natation ; à Stockholm, cette année, on en a vu davantage, notamment dans les épreuves de natation et de plongeon. Mais ces cas isolés ne sauraient constituer une règle ni justifier une extension. Ce furent des concessions, des exceptions tolérées, non une approbation de principe. Le Comité international olympique n’a jamais envisagé sérieusement d’ouvrir les Jeux aux femmes de manière systématique, et il a raison.

Impratique, inintéressante, inesthétique, et nous ne craignons pas d’ajouter : incorrecte, telle serait à notre avis cette demi-Olympiade féminine. Les Jeux olympiques ne sont pas un simple tournoi sportif ; ils sont une institution, une œuvre d’art et de pensée, une célébration périodique de l’esprit chevaleresque et de l’énergie virile. Les y mêler de compétitions féminines serait en altérer la portée, en fausser le caractère. Ce n’est pas là notre conception des Jeux olympiques dans lesquels nous estimons qu’on a cherché et qu’on doit continuer de chercher la réalisation de la formule que voici : l’exaltation solennelle et périodique de l’athlétisme mâle avec l’internationalisme pour base, la loyauté pour moyen, l’art pour cadre et l’applaudissement féminin pour récompense.

Que les femmes cultivent les sports pour elles-mêmes, dans leurs clubs, leurs gymnases, leurs associations propres, rien de mieux. Que, dans certaines disciplines gracieuses comme la danse ou la gymnastique légère, elles donnent des exhibitions en marge des Jeux, pourquoi pas ? Mais les Jeux olympiques proprement dits doivent rester ce qu’ils sont : une fête de la jeunesse masculine du monde entier, devant un public où les femmes ont leur place, mais comme inspiratrices, non comme actrices.

Que de chemin parcouru depuis.

Pour les Grecs, les olympiades étaient sacrées. Elles appartenaient à ce titre au domaine des dieux et se déroulaient dans le sanctuaire d’Olympie.

Depuis l’âge d’or, les hommes, par leur élévation spirituelle innée, avaient établi une relation directe avec le monde divin et étaient appelé à émuler les dieux par leur courage, leur générosité, leur discipline, c’est-à-dire à devenir des héros en se dépassant.

Le sport était le moyen de se rappeler de cette vocation de l’homme aryen.

Les femmes, incapables d’accéder à une réelle profondeur d’esprit, mais également inapte à toute excellence physique susceptible de faire de l’ombre à l’homme, ne pouvaient que semer le trouble dans les assemblées de ces athlètes venus honorer les dieux et les détourner de la finalité sacrée de leur compétition.

Là, comme ailleurs, la démocratie athée a fait son oeuvre et les Jeux Olympiques contemporains sont devenus une grimace.

La conception originelle des Grecs était sacrée, aristocratique, hiérarchique et raciste. Aucun non-Grec ne pouvait participer aux Olympiades, pas même les Macédoniens, à l’exception de leur roi.

Elle était étrangère à une conception profane, démocratique, égalitaire et cosmopolite, c’est-à-dire l’antithèse de l’olympisme contemporain.

La femme est toujours l’instrument de la démocratie pour abattre toute forme d’ordre supérieur.

Démocratie Participative Le site le plus censuré d'Europe

Démocratie Participative Le site le plus censuré d'Europe