La Rédaction

Démocratie Participative

12 mai 2025

Tous nos lecteurs ont été, sont et seront confrontés à des gauchistes blancs, aussi la question de comprendre comment fonctionne la cervelle d’un gauchiste est-elle essentielle, non seulement pour comprendre la nature du problème qu’ils représentent pour la société, mais également pour s’en prémunir.

Pour les besoins de notre démonstration, nous allons prendre le cas d’une personne (blanche) qui serait soutiendrait dogmatiquement l’immigration, mais qui au lieu de militer pour l’abolition des frontières, militerait contre sa famille pour la contraindre à accepter que le foyer familial soit ouvert à tous les étrangers.

Les comportements d’un gauchiste

La personne fait de l’accueil d’étrangers dans le domicile familial une valeur centrale, absolue, et non négociable, au point d’en faire une fin en soi. Cette fixation dépasse la rationalité, notamment face aux risques avérés (vols, agressions, squats).

Elle utilise un discours moralisant, centré sur l’amour universel, pour justifier ses actions, indiquant une idéalisation et une déconnexion avec les conséquences pratiques de cet accueil absolu.

Elle perçoit le refus des membres de sa famille comme de la haine, suggérant par là même une distorsion cognitive où toute opposition est interprétée comme un rejet moral.

L’état d’hystérie face au refus de la famille d’accueillir ces étrangers exprime une régulation émotionnelle altérée, avec une escalade rapide vers des réactions disproportionnées.

Malgré des antécédents (vols, agressions, expulsions des propriétaires), la personne ignore ou minimise ces dangers, reflétant un manque de jugement et une distorsion de sa perception de la réalité.

Les troubles de la personnalité

Plusieurs cadres psychiatriques doivent être envisagés pour expliquer ce comportement.

Tout d’abord, le trouble de la personnalité narcissique. La personne recherche une validation de son image de « sauveur » ou de « bienfaiteur moral » à travers cet accueil inconditionnel. L’accusation de haine envers la famille refléte une intolérance à la critique, un trait narcissique où toute opposition est perçue comme une attaque personnelle qui dévalorise son égo. Chez le sujet, l’idéalisation de son « ouverture » sert à entretenir une image de soi grandiose.

Ensuite, le trouble de la personnalité borderline. L’hystérie, la polarisation manichéenne des jugements (étrangers = bons, famille = haineux), et l’idéalisation de l’amour universel trahissent une instabilité émotionnelle et relationnelle. Les personnes borderline peuvent avoir des réactions extrêmes face à ce qu’elles perçoivent comme un rejet.

Enfin le trouble de la personnalité histrionique. L’hystérie, l’exagération émotionnelle, et la recherche d’attention à travers des comportements théâtraux (comme un discours passionné sur l’amour) pourraient correspondre à ce trouble. La personne pourrait utiliser l’ouverture aux autres comme un moyen d’attirer l’attention ou de se sentir valorisée.

Délire

Un délire de type « persécutif » ou « altruiste » doit être envisagé lorsque le sujet croit fermement que sa famille est motivée par une haine irrationnelle ou que les étrangers sont systématiquement innocents malgré les preuves contraires.

Si elle perçoit sa mission d’accueil comme une obligation quasi-divine ou universelle, cela reflète un délire à thématique altruiste, où elle se voit comme une figure sacrificielle ou rédemptrice.

Une distorsion cognitive sévère indique aussi une rupture partielle avec la réalité, sans atteindre le trouble psychotique, surtout si elle nie systématiquement les risques objectifs.

Mécanismes sous-jacents : déni, projection, idéalisation

La personne peut recourir au déni pour ignorer les risques générés par les étrangers et rationaliser ses actions par un discours moral (« l’amour », « la tolérance », « l’inclusion »). Cela masque une peur inconsciente de l’isolement ou un besoin de garder le contrôle.

En accusant sa famille de haine, elle pourrait projeter ses propres conflits internes ou insécurités (par exemple, une peur de ne pas être suffisamment « bonne »).

L’idéalisation des étrangers et, inversement, la dévalorisation de la famille reflètent une pensée dichotomique, fréquente dans les troubles de la personnalité comme le trouble borderline ou narcissique.

Rééducation

Contrairement à la vulgate de droite, le constructivisme social existe et il est extraordinairement puissant. Un individu conditionné peut en venir aux états psychologiques cités précédemment après avoir éduqués en ce sens.

Si la personne a vécu, surtout jeune, des expériences où l’ouverture aux autres a été valorisée, notamment, dans un contexte religieux ou humanitaire, cela renforcera cette fixation. Un traumatisme lié à l’exclusion ou à l’isolement aggrave aussi un besoin compulsif d’accueillir, phénomène répandu dans les familles recomposées.

Certaines croyances spirituelles ou culturelles glorifient l’hospitalité inconditionnelle, comme le christianisme ou sa forme laïcisée qu’est l’humanitarisme (« la gauche »). Si la personne adhère à une idéologie de cette nature, son comportement sera accentué par le sentiment du « devoir moral ».

Enfin, des tares psychiatriques existantes, voire héréditaires, peuvent être aggravés par l’usage de substances (stupéfiants en large usage dans les milieux de gauche et au delà) tandis qu’une condition médicale (par exemple, une lésion cérébrale frontale) altérera le jugement et la régulation émotionnelle.

Impact sur la famille

Les accusations de haine et l’insistance pour accueillir des étrangers, même s’ils sont dangereux, créer un fossé avec la famille, qui se sent incomprise ou menacée. Cela aggrave en retour l’isolement du sujet (le gauchiste), renforçant paradoxalement son besoin d’accueillir des étrangers pour combler un vide affectif.

Le comportement met la famille en danger, ce qui pourrait justifier une intervention extérieure (par exemple, une évaluation psychiatrique ou une protection légale).

Biologiquement, comment marche la cervelle d’un gauchiste ?

Le besoin de validation morale qui anime un gauchiste (blanc) repose sur des mécanismes neurobiologiques complexes impliquant plusieurs régions du cerveau, des neurotransmetteurs et des systèmes de récompense.

Voici comment fonctionnent ces junkies qui se shootent (à leur insu).

Régions cérébrales impliquées

Le besoin de validation morale engage un réseau de structures cérébrales interconnectées, notamment :

Cortex préfrontal :

- Le cortex préfrontal ventromédian joue un rôle clé dans l’évaluation des récompenses sociales et morales. Il intègre les informations sur la « valeur » des actions (par exemple, être perçu comme altruiste).

- Le cortex préfrontal dorsolatéral est impliqué dans la prise de décision et le raisonnement moral, aidant à évaluer si une action correspond à des normes éthiques ou sociales.

- Ces régions modulent le contrôle cognitif et la planification des comportements visant à obtenir une validation.

Striatum (pour le système de récompense) :

- Le striatum, en particulier le nucleus accumbens, est activé lors de la réception de récompenses sociales, comme l’approbation ou la reconnaissance. Une action morale perçue comme validée par autrui déclenche une libération de dopamine dans cette région, créant une sensation de plaisir ou de satisfaction.

Cortex cingulaire antérieur :

- Le cortex cingulaire antérieur est impliqué dans la détection des conflits sociaux (par exemple, être en désaccord avec les normes du groupe) et dans le traitement des émotions liées à la moralité. Il génère de l’anxiété si la validation morale n’est pas obtenue.

Insula :

:background_color(FFFFFF):format(jpeg)/images/library/10153/DMIAPl1Cx4EOfXKpNduhw_Insula_02.png)

- L’insula est associée à la conscience émotionnelle et à l’empathie. Elle peut être activée lorsque la personne perçoit une action comme moralement « juste » ou lorsqu’elle anticipe la réaction d’autrui.

Amygdale :

- L’amygdale joue un rôle dans les réponses émotionnelles, notamment la peur du rejet social ou la satisfaction liée à l’acceptation. Elle peut amplifier le besoin de validation si la personne craint d’être jugée négativement.

Les neurotransmetteurs

Dopamine

La dopamine, libérée dans le système de récompense (striatum et cortex préfrontal), est centrale dans la sensation de plaisir associée à la validation morale. Lorsqu’une action morale est reconnue (par soi-même ou autrui), la dopamine renforce ce comportement, créant une boucle de motivation pour répéter des actions similaires.

Un besoin excessif de validation peut indiquer une hypersensibilité du système dopaminergique, où la personne recherche constamment des « doses » de récompense sociale.

Sérotonine

La sérotonine régule l’humeur et l’estime de soi. Un faible niveau de sérotonine peut augmenter la dépendance à la validation externe pour compenser un sentiment d’insécurité ou de faible valeur personnelle.

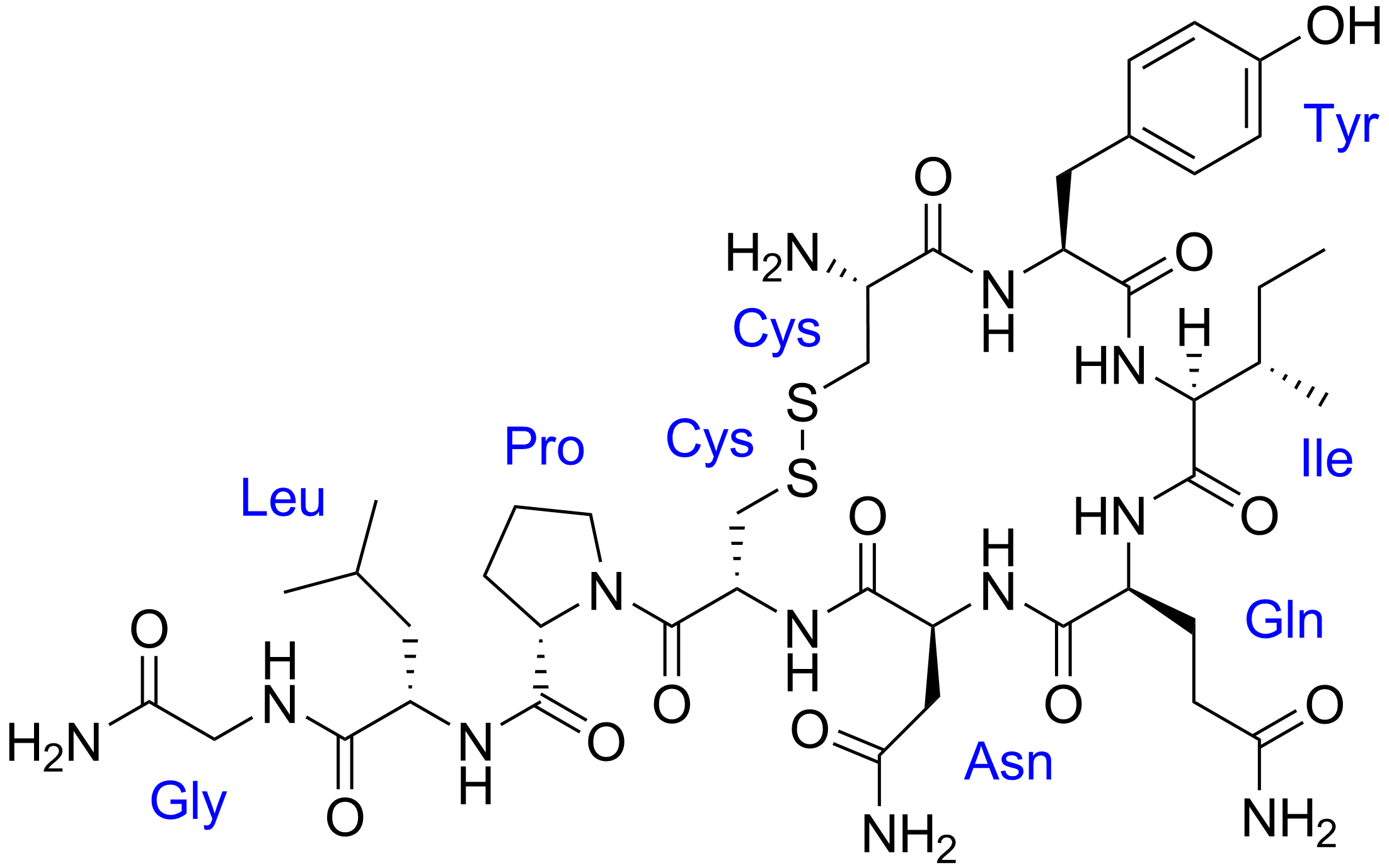

Ocytocine

L’ocytocine, souvent appelée « hormone de l’attachement », est libérée lors d’interactions sociales positives, comme l’approbation par autrui. Elle peut renforcer le sentiment de connexion et de satisfaction lié à des actions morales perçues comme altruistes.

Mécanismes physiologiques du besoin de validation morale

Le besoin de validation morale peut être décomposé en plusieurs étapes physiologiques :

Perception et évaluation morale :

- Le cortex préfrontal évalue une action ou une situation en fonction des normes morales internalisées (issues de l’éducation, de la culture, etc.). Cela implique un dialogue entre le raisonnement (Cortex préfrontal dorsolatéral) et l’émotion (Cortex préfrontal ventromédian, insula).

Anticipation de la récompense sociale :

- Lorsqu’une action est perçue comme moralement juste, le cerveau anticipe une récompense (approbation, admiration). Le striatum et le nucleus accumbens s’activent, préparant une libération de dopamine.

Validation reçue ou imaginée :

- Si la validation est reçue (par exemple, un compliment ou une reconnaissance sociale), le système dopaminergique s’active pleinement, renforçant le comportement. Même en l’absence de validation externe, l’auto-approbation (se percevoir comme « bon ») peut activer ce système, bien que souvent de manière moins intense.

- L’ocytocine peut amplifier la satisfaction si la validation vient d’une interaction sociale.

Sanction émotionnelle :

- Si la validation n’est pas reçue, l’amygdale et le Cortex cingulaire antérieur peuvent déclencher de l’anxiété ou une détresse émotionnelle, poussant la personne à intensifier ses efforts pour obtenir cette validation (par exemple, en insistant sur des comportements altruistes extrêmes).

Dysfonctionnements

Un besoin excessif de validation morale signale des déséquilibres neurobiologiques ou des vulnérabilités psychologiques :

Hypersensibilité dopaminergique :

- Une suractivation du système de récompense peut rendre la personne « addicte » à la validation, la poussant à des comportements extrêmes pour obtenir cette récompense.

Dysrégulation du cortex préfrontal :

- Une altération du cortex préfrontal (par exemple, dans certains troubles de la personnalité) entraîne une mauvaise évaluation des risques ou une fixation sur des idéaux moraux déconnectés de la réalité.

Faible estime de soi :

- Un déficit en sérotonine ou une insécurité chronique peut augmenter la dépendance à la validation externe pour compenser un sentiment d’infériorité.

Hyperactivation de l’amygdale :

- Une amygdale hyperréactive peut amplifier la peur du rejet social, rendant la validation morale essentielle pour apaiser l’anxiété.

Exemple appliqué au cas cité

Dans le contexte de la personne obsédée par l’ouverture aux autres citée en début d’article, son besoin de validation morale est lié à une suractivation du système dopaminergique, où accueillir des étrangers est perçu comme une source de récompense (se sentir « bon » ou admiré). Chaque acte d’accueil renforce ce circuit.

Une dysfonction, ou une suspension acquise du fonctionnement normal du cortex préfrontal peut expliquer le déni des risques (vols, agressions), car le Cortex préfrontal ventromédian ou le Cortex préfrontal dorsolatéral ne parvient pas à intégrer les conséquences négatives dans la prise de décision.

L’ocytocine amplifie son attachement à l’idée d’amour universel, rendant l’accueil des étrangers émotionnellement gratifiant, même au détriment de la logique.

Sans gratification, l’amygdale du cerveau génère des réactions hystériques, reflétant une peur intense du rejet ou de ne pas être à la hauteur de son idéal moral.

Démocratie Participative Le site le plus censuré d'Europe

Démocratie Participative Le site le plus censuré d'Europe